まちづくり視点で楽しむ空き家対策―カードで創る未来 甲府発・世代を超えたゲーミフィケーションで挑む課題

提供:特定非営利活動法人イエカラ 制作:甲府経済新聞編集部

近年、全国各地で深刻化する「空き家問題」。その背景には相続手続きの複雑さや所有者の関心不足、地域コミュニティの変化など、さまざまな要因が絡み合っています。こうした課題を「まちづくり」という視点から、より多くの人が主体的に捉えられるようにと、山梨県甲府市のNPO法人「イエカラ」が「カードゲーム」を開発中です。

官民連携による空き家対策モデル事業の一環で進められるこのゲームづくりには、不動産・都市計画・コミュニティデザインなど多方面の有識者や、市内外の若者も参加。テストプレーを重ねながら、2025年度中の完成を目指すゲーム開発の背景や、取り組みの狙い、そしてゲームに込められた思いを紹介します。

空き家対策を「自分ごと」として考える

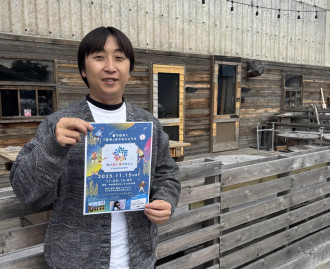

2月15日に開催された県央ネットやまなし「空き家相談セミナー」に登壇する(NPO)イエカラの新井円代表理事と梅原颯大理事

2023年12月に行った「外壁塗装ワークショップ」の様子

山梨県甲府市を拠点に活動するNPO法人イエカラは、所有者の負担感を軽減する「定期巡回の管理代行サービス」や、空き家相談窓口の運営などを通じて空き家問題に取り組んできました。その中で浮かび上がったのは、「空き家の所有者が問題を深刻だと捉えていない」という現実です。

2024年4月から始まった相続登記義務化により、空き家の所有者や相続人の責任が明確化されました。「相続登記義務化」の制度そのものを知らない人が一定数いることが、法務省民事局(令和4年9月)や日本司法書士会連合会(令和5年4月)の調査で、明らかになっています。特に女性への周知度が低い傾向にあるなど、情報格差の問題が大きいのです。

イエカラ代表理事の新井円さんは「苦情が出ない限り、空き家所有者は『困っていない』と考えるケースが多い」と指摘します。「空き家対策は、行政や司法書士会が主催する『空き家セミナー』や『相続セミナー』に参加する人だけの話ではありません。多世代の市民や地域住民が意識を共有し、まちづくりの一環として考える必要があると感じます」と新井さんは話します。

こうした状況を打破するためには、より幅広い層に「自分と空き家問題の関係性」を知る機会をつくるための仕掛けが不可欠。そこでイエカラは、ゲームを通じて「気づき」と「知識」を得てもらうゲーミフィケーション手法の開発に乗り出しました。

「未来のまちづくり」を共創するカードゲームとは

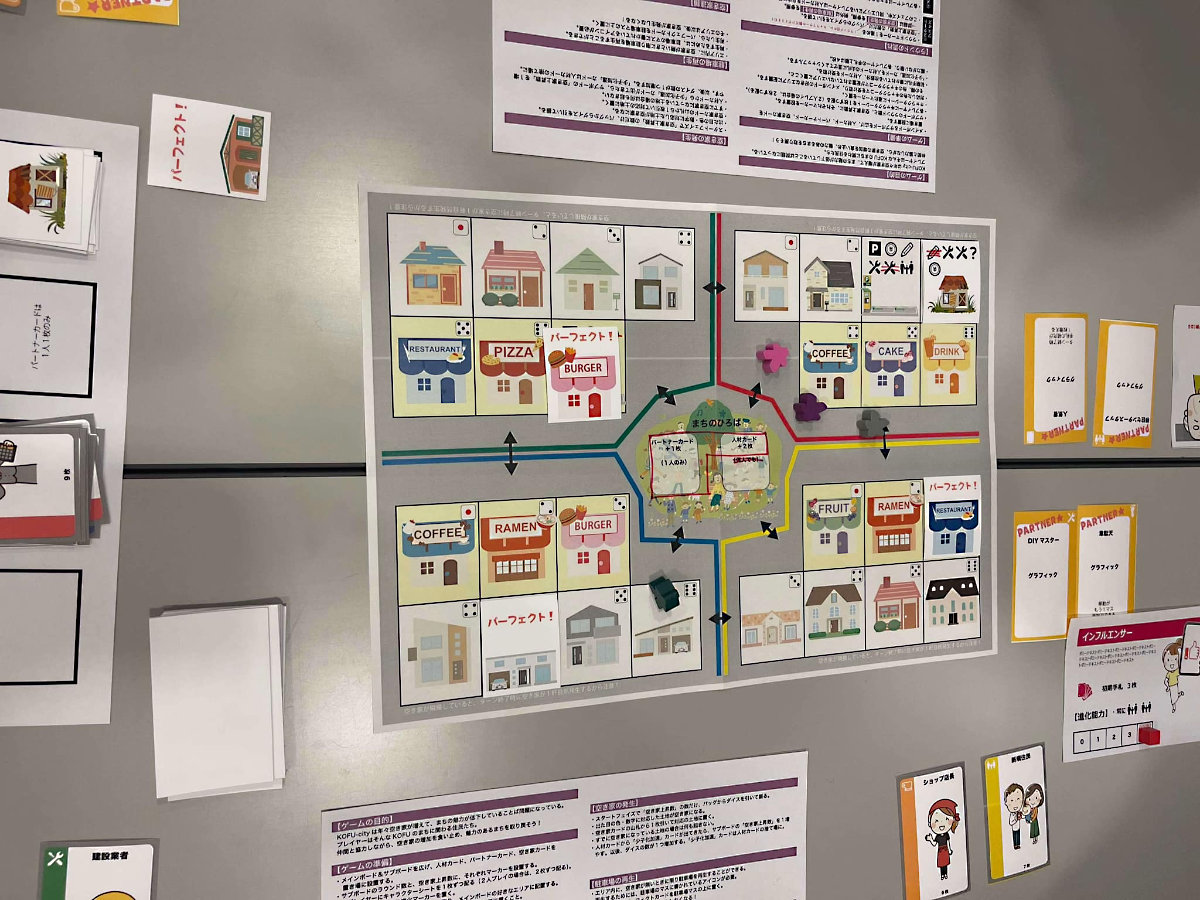

3回目のテストプレーで使った仮のカードゲーム

昨年の12月13日に甲府銀座通商店街にあるコミュニティスペース「トーチ」で行った2回目のテストプレーの様子

今回のカードゲーム開発は、イエカラが国土交通省の「令和6年度空き家対策モデル事業」に提案し、採択されたプロジェクトの一環として進められています。ゲームの特徴は、空き家所有者や相続人だけでなく、まちづくりに興味をもつ学生や地域住民が一緒にプレーしながら「空き家がもたらす課題と可能性」を学べる点にあります。

「カードを使ってまちづくりの選択肢をシミュレーションする」という仕掛けにより、空き家の存在が将来の地域にどう影響を与えるかを可視化。「誰が責任を負うのか」だけでなく、「どのように地域を活性化できるのか」「次世代にどんなまちを残していきたいのか」という、ポジティブな未来像を思い描くきっかけをつくります。

ゲーム監修に携わる「コミュニティデザインラボmachi-ku」代表・安藤哲也さんは、不動産ベンチャー企業や都市計画コンサルタントの経験を経て、コミュニティデザインや子ども向けの教育プログラムに取り組んできました。

自身もカードゲームに関する著書を持つ安藤さんは「このゲームを通じて、子どもたちが自分の住んでいるまちを新たな視点で見るようになり、空き家問題を“自分とは関係のないこと”と切り離さず、地域全体で考えられるようになることを期待したい」とコメント。教育現場や市民ワークショップなど、多様な場での活用を想定しています。

パブリックマインドを持った民間事業者の活動

「甲府まちなかエリアプラットフォーム」メンバー

ゲーム開発の背景には、甲府市が官民連携で取り組む「甲府まちなかエリアプラットフォーム」の存在があります。同プラットフォームは、市内の民間事業者、商工系団体、NPO、市職員など多様なステークホルダーが集まり、まちなかの活性化に向けたアイデアを出し合い、それを実現していく場として機能しています。今回のゲーム開発の主体であるイエカラの新井さんほか数名もプラットフォームのメンバーです。

プラットフォームの推進役を務めるネイバース株式会社(東京都杉並区)の尾﨑信さんは「まちなかの課題解決や魅力向上を、ワクワクしながら、楽しみながら取り組めるような仕掛けをつくっている点で、今回のゲーム開発とプラットフォームの取り組みは共通性がある。この『ワクワク感』をつくるのが得意なのは民間事業者。行政とうまく役割分担をすることで、民間事業者がまちづくりに重要な役割を果たせる」と言います。

今回のカードゲームづくりでも、こうした“まちなかの新しい使い方”や“官民の協働”を議論する機会となることが期待されています。

少子高齢化が進み、自治体の財源も職員数も減少していく未来が近づいている中で、これまで行政が行っていたサービスを部分的にでも民間事業が担い、底上げできれば、地域の価値を高めることができる。

その意味で、「地域にとってよいことをしたい」というパブリックマインドを持った民間事業者の存在は地域の宝と言えるでしょう。

ゲーム開発にかかわるチームのまわりでは、そのような民間事業者が複数現れています。

繰り返されるテストプレーで見えた多様な視点

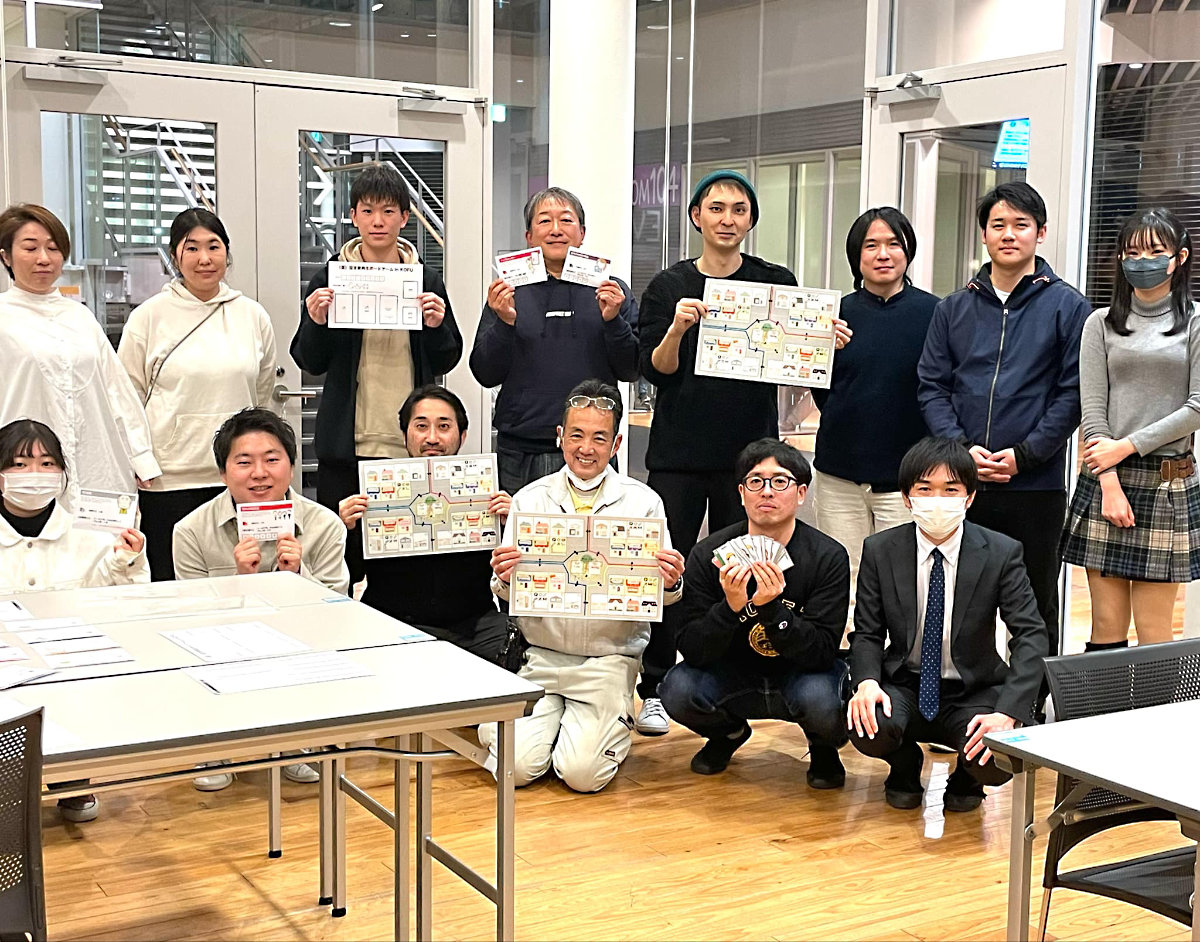

1月25日に山梨県立図書館で行われた、3回目のテストプレー参加者

開発は2024年秋に始まり、最初のテストプレーは、イエカラのメンバーやアドバイザーを含む開発陣のみで実施し、ゲームの基本ルールやキャラクター設定を検証しました。続いて2回目は同年12月13日、甲府銀座通商店街にあるコミュニティスペース「トーチ」で開催。一般参加者を含む12人が参加し、まちづくりイベントとしての展開の可能性を探ったといいます。

そして3回目は2025年1月25日、山梨県立図書館で、モニターを募集して実施しました。対象をさらに広げることで、これまでになかった視点からのフィードバックを得ることができたといいます。イエカラでは、この3回目のテストプレーを「完成へ向けた大きな一歩」と位置づけ、さらに改良を続ける予定です。

1月のテストプレーに参加した、山梨高校3年生の土橋彩夏さんは、「将来は山梨大学教育学部へ進み、先生になりたい。その時に、このゲームを授業で活用できるのではと感じた」と話します。「空き家は遠い問題だと思っていたけれど、実は身近なことなんだと気づかされ、地元を見直すきっかけにもなった」とコメント。若者ならではの感想は、新井さんたち開発チームにとって大きな励みになったとのことです。

甲府市役所地域デザイン課の加藤友浩さんは、「多様なキャラクターが協力して取り組むことで、空き家の解消やまちづくりにつながることを、カードゲームを通して体感できるとは驚きでした。小学生の子どもたちにも体験機会をつくりたい」と話していました。

地域の魅力発信と課題解決に取り組む若手による団体「トップファン」の高村大夢代表は、「空き家問題の解決に必要な資源や関係者の動きがゲームを通じて直感的に理解できる仕組みになっている。遊びながら学べる要素がしっかり組み込まれていて、ゲームとしても非常に楽しめました。空き家問題は複雑で多くの人にとって縁遠いものに思われがちですが、このボードゲームはそのハードルを下げ、問題を身近に感じるきっかけを提供してくれると思います。今後、さらに多くの人がこのゲームを通じて関心を持ち、解決の第一歩を踏み出せれば」と期待を込めていました。

山梨学院大学非常勤講師で環境系カードゲームの公認ファシリテーターも務める田中稔さんは、「一緒に参加したのは初対面の方ばかりでしたが、空き家ゼロを目指す共通の目標に向かって、和やかに話しながら一緒に考えていきました。印象的だったのは、1回目のテストプレイを経て、2回目にはゲームの内容やルールなどが大きく進化していた点です。ゲームデザイナーの安藤さんが、参加者の声を丁寧に反映しながら完成度を高めている、ということを強く感じました。テストとは言え、すでに楽しく学びの多いゲームになっていると思います。これからの進化に、すごくワクワクしています」と感想を述べていました。

また、山梨英和高校の新海まゆうさんは「空き家で困っている方がこれほどまでにいるとは思っていませんでした。所有している空き家を地域で生かして欲しいと思っている方もいた事にも驚きました。これまでは空き家問題についてかなり楽観的に考えすぎていた事に気づいたと同時に、街を良くするためには空き家の対策も、必要だという事を改めて学びました。」と話しました。

2025年度完成へ―イベントや教育現場での活用を目指す

イエカラでは、これらのテストプレーで得られた意見をもとに、今後もゲームの内容やルール、得点システムなどを細かく修正しながら、2025年度中の完成を目指しています。完成後は学校の授業や地域のワークショップなど、多様な場面で自由にプレーできるよう配布・貸し出し体制を整える予定です。

「空き家問題=所有者が担う個人責任」とされがちな風潮を、カードゲームで“未来のまちづくり”へつなげる形へと変えていく。それこそがイエカラの狙いであり、本事業の目指すところでもあります。新井さんは「自分たちの住むまちをどう育てていくかを、もっと面白いアプローチで考えたい。教育の現場での導入をはじめ、世代や立場を超えて参加できるゲームにしたい」と力を込めます。

「カードをきっかけに、空き家対策の“その先”を思い描き、世代や立場を超えて意見を交わす、そんな動きが甲府から広がっていくことを期待したい」とも話しています。

現在、同プロジェクトでは、より多くの人々に参加してもらい、空き家対策とまちづくりの未来を共に考えていくため、地域貢献や社会課題解決に関心のある企業で、まちづくり視点で空き家対策を体験するカードゲームの趣旨に賛同する企業・団体からの協賛を募集しています。協賛者には、ゲームへの企業ロゴの掲載や、社内研修での活用機会の提供など、さまざまな形で本プロジェクトに関わっていただけます。詳細はNPO法人イエカラまでお問い合わせください。

ゲームの狙い・概要

相続登記義務化や空き家所有者責任などの要素を盛り込み、まちづくりの文脈で「空き家問題」をシミュレーション

多世代が一緒にプレーでき、教育現場や地域イベントでの活用も想定

問合せ先・参考リンク

特定非営利活動法人イエカラ(山梨県甲府市青葉町2番14号)

https://iekaras.org/

Email: info@iekara.org

甲府経済新聞 掲載記事:

「空き家対策を体験する」カードゲーム 完成に向け甲府でテストプレー

国土交通省「令和6年度空き家対策モデル事業」として採択された本プロジェクトは、今後も甲府まちなかエリアプラットフォームや市民団体との連携を深めながら、カードゲームを軸に“まちを面白くする”取り組みを広げていきます。空き家問題を「所有者の負担」だけにとどめず、未来のまちを創るきっかけとして捉える―その視点転換が、地域の新たな可能性を切り開いていくことでしょう。